近日,物理学院季威教授研究组联合复旦大学车仁超教授、浙江大学赵昱达研究员等研究组组成研究团队,利用第一性原理计算、原位扫描透射电子显微镜(STEM)和器件输运性质测量等方法,研究了二维范德华铁电半导体α-In₂Se₃中层间堆叠方式与铁电畴壁形态、铁电翻转行为、相变路径等性质的依赖关系,揭示了层间堆叠构型与上述性质间的深刻关联,为通过层间堆叠工程调控铁电畴壁类型和演化动力学行为提供了新策略。相关结果于2024年12月2日以“Stacking selected polarization switching and phase transition in vdW ferroelectric α-In2Se3 junction devices”为题发表在Nature Communications 15, 10481 (2024)上。

铁电畴壁是分离铁电材料中不同电极化取向的功能界面。在二维层状铁电薄膜中,这些畴壁的取向可以垂直(面外畴壁)或平行(面内畴壁)于薄膜表面。在电场作用下,带电的畴壁显示出较高的空间迁移率,展示了动态创建、移动和擦除畴壁的潜力。尽管对铁电器件的性能调节和功能设计至关重要,精确控制铁电畴壁的类型和运动行为、揭示这些畴壁性质调控的原子尺度机制,仍然面临诸多挑战。

二维α-In2Se3是一种独特的范德华铁电半导体,在非易失性存储器等中有应用潜力。由金属/α-In2Se3/金属构建的铁电半导体结(FSMJ)在电输运中表现出奇异的滞后行为,这通常与金属/铁电界面的肖特基势垒中的铁电极化调控相关。然而,缺乏α-In2Se3中铁电畴壁结构及其演化动力学的详细信息,限制了人们深入理解铁电半导体结中的奇异输运行为。此前的研究通过压电力显微镜和电输运测量间接证实了电场下的极化动力学调控行为,但缺乏原子级的结构信息。

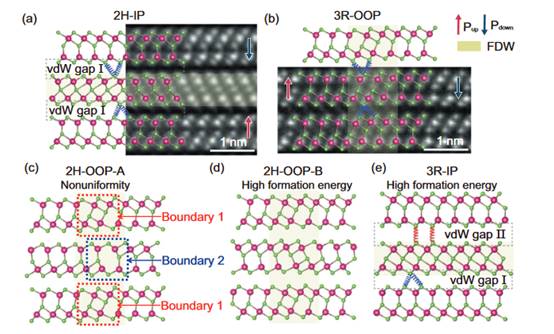

该工作通过STEM观测到α-In2Se3在原子级水平显示出依赖层间堆叠方式的铁电畴壁结构,在3R型堆叠的 α-In₂Se₃中形成面外畴壁,而在2H型堆叠中则倾向于形成面内畴壁。通过计算形成能和界面相互作用,该工作揭示了α-In₂Se₃中层间堆叠方式依赖的面内和面外畴壁形成机制,发现层间相互作用的关键性作用。具体地,理论计算表明,在2H型堆叠中形成面内畴壁保持原有的层间相互作用[图1,(a)],畴壁具有更好的热力学稳定性,形成能适中。如在3R型堆叠中依然形成面内畴壁,则界面处Se原子的最近邻数目由3个减为2个[图1,(e)],降低了其热力学稳定性,导致畴壁形成能较高。然而,形成面外畴壁则可以克服这一问题,基本保持原有的界面相互作用,具有形成能上的优势。

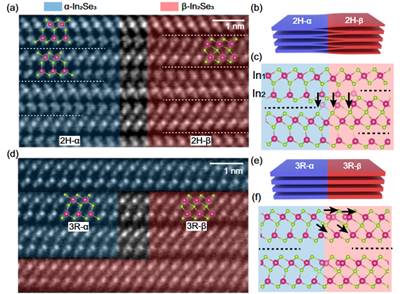

宏观的电输运测量和微观电子显微观测从实验上证实了堆叠结构影响对铁电畴壁动力学的行为调控作用。理论计算结合实验观测表明,在高电场条件下,α-In2Se3从铁电相到顺电相变过程中,原子位移的动力学行为对层堆叠方式具有强烈依赖性(图2)。在3R型堆叠中,α-In₂Se₃在热力学和动力学因素共同作用下,通过层内原子滑动实现相变;而在2H型中,α-In₂Se₃则在热力学因素主导下经历层内断键和层间成键等复杂过程进行相变。

该工作通过原子尺度的原位实空间观测、器件测量和充分考虑层间相互作用的第一性原理计算,揭示了α-In2Se3的层间堆叠结构可以调控畴壁类型、铁电极化翻转行为以及相变路径等铁电性质。这些发现增强了人们对二维铁电材料中畴壁动力学的理解,为调制铁电材料性质、控制铁电器件状态提供了新思路。

图1. 理论计算中考虑的不同堆叠方式下的FDW结构。

图2. 在高电场下不同堆叠方式的铁电-顺电相变行为。

该研究成果发表在《Nature Communications》期刊上,四川师范大学物理与电子工程学院讲师郭的坪博士(原物理学院博士生)和复旦大学博士生吴雨旸、浙江大学博士生张天娇为论文的共同第一作者。物理学院季威教授、复旦大学车仁超教授、浙江大学赵昱达研究员为该论文的共同通讯作者。该工作的理论计算部分由郭的坪博士和季威教授完成,实验部分由合作单位完成,并得到了国家自然科学基金、科技部、教育部等项目的支持。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-54841-7